Caderno de textos II

O bem do mar é o mar é o mar

Antes da narrativa, algumas vezes antes de qualquer verbo, ação ou personagem, Caymmi evoca um lugar presente e imanente. Coqueiro, areia, mar, terra, ondas, lagoa, jangada – todas as faixas do álbum Canções Praieiras anunciam um ou mais desses nomes logo em sua primeira estrofe. Mescladas com melodias por vezes sinestésicas ou isomórficas em relação aos elementos da natureza, essas evocações aproximam o início de cada canção ao enquadramento de uma paisagem, ou ao estabelecimento de uma cena imersiva.

Em Saudade de Itapoã, por exemplo, a voz e o violão começam em um murmúrio delicado, mais chamego que composição. Entra então em cena um coqueiro, que constitui uma relação de escala e já sugere o balançar do vento; em seguida, a areia que, associada ao coqueiro, implica o mar, o horizonte, a brisa – e, possivelmente, o calor; daí acontece a morena, que (vindo de Caymmi) traz certo molejo, requebrado, admiração e desejo. Até esse momento, o dedilhar quase preguiçoso das notas do violão e a repetição mais aguda dos substantivos garantem que cada elemento venha embebido em afeto e empatia, passando gradualmente da aparição de um espaço para a imersão em uma narrativa que pode ser de contemplação ou encontro. Aí, sem aviso, surge a palavra “saudade”, e tudo que estava diante do cantor e dos ouvintes se afasta, mergulhando em um ponto passado mediado pela lembrança. Está aí uma amostra da capacidade de evocação de ambientes na canção praieira.

Parte do segredo de Caymmi reside na habilidade em fazer de um nome algo mais que um nome, acumulando as funções de adjetivo, advérbio ou pontuação. Dessa forma, a simples enumeração das coisas pode se transformar numa saborosa tarefa, que dirá descrevê-las. Para o compositor, esse recurso permite que as canções sejam profundas e repletas de sentido e ainda assim mantenham uma aparente simplicidade, próxima à da fala coloquial. Na pintura de Pancetti, algo próximo a isso é fundamental para que o gênero da pintura de observação de paisagem possa se engrandecer e continuar singelo.

As telas de Pancetti são de pequeno ou médio formato, raramente acumulam muitos elementos ou ações, tampouco se carregam de efeitos paisagísticos especialmente dramáticos ou espetaculares. Na verdade, o que acontece é o contrário – quanto mais maduro o pintor, mais suas obras aproximavam-se da economia de recursos e efeitos, por vezes até tendendo ao uso de formas simples que, para alguns, estão a um passo da abstração. Mesmo assim, o sentido das paisagens não diminui e sua espacialidade não se dilui no jogo formal da abstração geométrica. O que fica claro com a concisão cada vez maior de Pancetti é que o sentimento e a narrativa de suas obras independem dos efeitos atmosféricos da pintura acadêmica de Bruno Lechowski, por exemplo, residindo na própria apresentação dos elementos fundamentais das paisagens: a linha do horizonte, a extensão dos terrenos, as diagonais da perspectiva, a sucessão de campos cromáticos, as vibrações luminosas mais ou menos ensolaradas e assim por diante. Ele não encena esses elementos para preparar o ambiente em que algo poderá acontecer, ele os apresenta como um acontecimento significativo em si mesmo.

O espaço em Caymmi e em Pancetti é feito de coisas que se apresentam, e são essas mesmas coisas que deixam o espaço grávido de sentido, seja ele denotativo ou conotativo, discursivo ou emotivo. Por isso, em seus vocabulários, descrição e contemplação são ações muito mais ativas do que nas acepções a que estamos acostumados. São recursos para vivenciar e compartilhar do maravilhamento com o ambiente ao redor de si, uma atitude que não precisa da surpresa ou da intervenção para acreditar que algo está acontecendo, bastando que o pensamento e a sensibilidade se transformem para que todo o mundo se reconfigure.

Nota:

1. Essa leitura é inspirada pela descrição da introdução da canção feita no programa de aulas-show O Fim da Canção (Instituto Moreira Salles, 2010), por José Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski.

SOBRE AS OBRAS

Criado e dirigido por Fernando Faro no formato de entrevistas entremeadas por performances musicais, o Programa Ensaio convida músicos – compositores, cantores e instrumentistas –para falar sobre seus trabalhos e contar histórias de suas carreiras e produções, além de fatos da vida pessoal. Lançado em 1969 para ser transmitido pela extinta TV Tupi, desde 1990 é exibido semanalmente pela TV Cultura em seu formato original. Hoje, seu extenso acervo reúne raros e importantes depoimentos do cenário musical brasileiro, como é o caso da entrevista feita com Dorival Caymmi em 1972.

Programa Ensaio, Dorival Caymmi

Programa Ensaio, Dorival Caymmi

Criação e direção: Fernando Faro

TV Cultura – Fundação Padre Anchieta

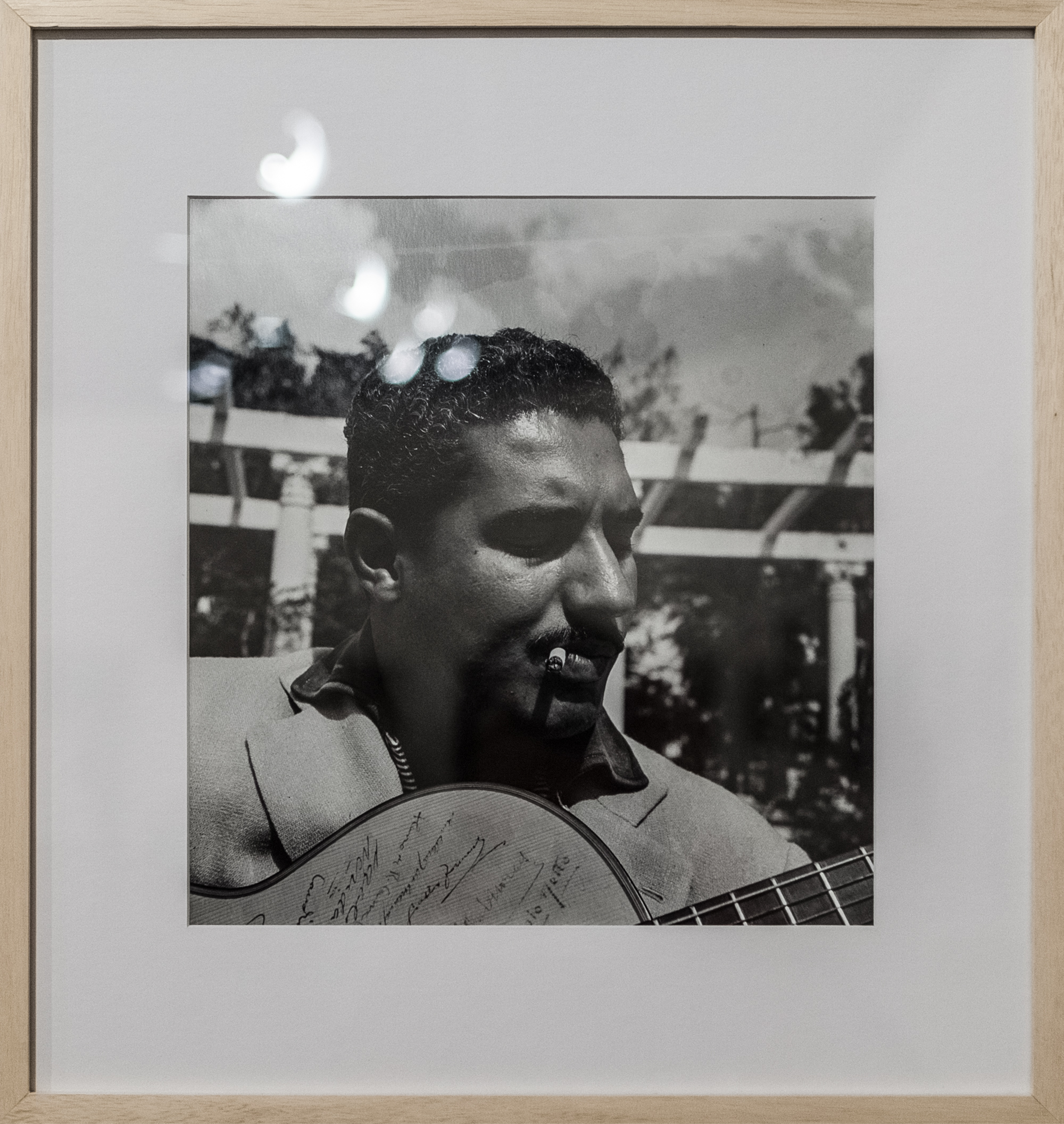

PIERRE VERGER

Paris, França, 1902 / Salvador, BA, 1996

Dorival Caymmi, Salvador, Brasil, 1946

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Foto Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

PIERRE VERGER

Pancetti, Salvador, Brasil, 1946-1950

Ampliação fotográfica

30,2 x 30 cm

Foto Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

PIERRE VERGER

Pancetti, Salvador, Brasil, 1946-1950

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Foto Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

Fotógrafo e antropólogo por excelência, Pierre Verger não teve educação formal nessas duas áreas. Aprendeu o ofício da fotografia aos 30 anos com o fotógrafo Pierre Boucher, seu amigo, e, ao longo da carreira, a dedicação e minúcia no estudo dos povos e culturas que lhe interessavam foi tamanha que se alçou à condição de antropólogo e etnógrafo. Iniciou sua obra em 1932, após a morte da mãe, sua única parente viva, decidindo então unir o conhecimento que havia adquirido na fotografia com sua vontade de viajar para conhecer e registrar outras pessoas e lugares.

Depois de transitar entre Europa, Ásia e Oceania, desembarcou em 1946 na América, mais especificamente em Salvador, cidade que adotou como lar. Naquele momento, a Bahia vivia a iminência de transformações políticas e culturais que mudariam sua imagem definitivamente. Assim como Verger, outros estrangeiros estavam por lá atentos à diversidade do lugar, enquanto artistas e intelectuais locais procuravam meios para atuar naquela que havia sido a primeira capital brasileira e que, desde a transferência do poder para o Rio de Janeiro, no século XVIII, experimentava relativo ostracismo.

Pierre Verger logo engajou-se no processo de expansão da cultura baiana, no qual foi parceiro de figuras como Dorival Caymmi, Jorge Amado e Carybé, que tiveram papel fundamental para disseminar, cada um à sua maneira, o que era a Bahia. Ainda que de modos distintos, todos eles se valeram de elementos enraizados naquelas terras, como a geografia litorânea, a praia como local de descanso e de trabalho, a pesca, a capoeira, a sensualidade mestiça, a religião (do catolicismo aos ritos de origem africana) e os sabores dos hábitos populares. Com Verger, não foi diferente. Seu interesse em fotografar pessoas comuns, mostrando o cotidiano, a cultura popular e as relações de trabalho, bem como sua ênfase nos rostos e corpos dos retratados, suas marcas, músculos e ângulos, tornaram-se símbolos de sua produção.

De todo esse mar de estímulos, foi o Candomblé que se infiltrou de forma mais decisiva na obra e na vida do fotógrafo viajante. Religião relevante para a matriz cultural e étnica da Bahia, o Candomblé é miscigenado de nascença, constituído pela combinação de práticas trazidas ao Brasil por etnias de diversas regiões africanas. À época, experimentava um ciclo de crescimento gradual de visibilidade e deferência, escapando da pecha de ritual pagão repleto de significados pejorativos para consagrar-se como culto religioso, esfera social e símbolo identitário.

Verger envolveu-se profundamente com o Candomblé e suas implicações: para cultuar os Orixás, é preciso passar por uma iniciação como a que ele realizou ao se tornar filho de santo. Rebatizado com o nome de Fatumbi, ganhou o título de adivinho pelo jogo do ifá (tipo de oráculo iorubano) e iniciou uma jornada em busca das origens dessa religião.

Conseguiu uma bolsa do Instituto Francês da África Negra (Ifan) que, além do registro fotográfico, exigia o texto como síntese de suas vivências e pesquisas. Passou então a se dedicar quase de maneira exclusiva à sua espiritualidade e às semelhanças entre os ritos brasileiros e africanos (principalmente os de Benin), até que, no final da década de 1970, deixou a fotografia para se concentrar na escrita e na edição de livros que registrassem os frutos de suas pesquisas sobre o assunto, os quais são referência até mesmo para as comunidades que hoje praticam o Candomblé e se interessam por estudar os princípios de suas tradições.

PIERRE VERGER

Dorival Caymmi, Salvador, Brasil, 1946

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Foto Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

PIERRE VERGER

Lagoa do Abaeté, Itapuã, Salvador,

Brasil, 1946-1948

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Foto Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

ALICE BRILL

Colônia, Alemanha, 1920 / Itu, SP, 2013

Lavadeiras na Lagoa do Abaeté, c.1958

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Alice Brill/Acervo Instituto Moreira Salles

ALICE BRILL

Pescador de Xeréu, Salvador, 1953

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Alice Brill/Acervo Instituto Moreira Salles

Filha do pintor Erich e da jornalista Marte Brill, Alice migrou com a família para o Brasil na década de 1930. Em São Paulo, participou de encontros do Grupo Santa Helena, onde conviveu com artistas como Alfredo Volpi e Mario Zanini. Em 1946, mudou-se temporariamente para os Estados Unidos, por conta de uma bolsa de estudos em pintura e fotografia. Retornou ao Brasil 2 anos depois e logo iniciou seu trabalho como fotógrafa, ao acompanhar e registrar a viagem da Fundação Brasil Central pela região Centro-Oeste do país. A ótima oportunidade impulsionou sua carreira, assim como seus trabalhos para o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e a revista Habitat, voltados para a fotografia de exposições, obras de arte e arquitetura.

No período também surgiram muitos de seus experimentos com retratos não posados, marcados pela espontaneidade. Esta, posteriormente, se consolidaria como seu traço mais marcante, inclusive em seus pioneiros retratos de crianças.

Durante a década de 1950, tal qual muitos de seus colegas fotógrafos, Brill realizou uma série de registros das grandes cidades brasileiras buscando evidenciar o crescimento pelo qual passavam, destacando aspectos de seus edifícios e habitantes. Seus registros de São Paulo, realizados sob encomenda de Pietro Maria Bardi para uma publicação comemorativa do quarto centenário da cidade, privilegiaram um cotidiano sem disfarces, despido da apologia ao crescimento desenfreado como sinômino de modernização. Brill expôs os limites e incongruências dessas modificações ressaltando as ruínas de algumas edificações e a aridez dos grandes canteiros, além do descolamento dos indivíduos de classes populares naquele contexto, figuras também presentes em seus registros de feiras livres e camelôs.

Apesar de sua vasta produção fotográfica, Brill afirmava ter-se iniciado na profissão por questões financeiras. A fotógrafa deixou sempre evidente seu interesse pela pintura – e chegou a apresentar alguns trabalhos na 1ª (1951) e na 9ª (1967) edições da Bienal Internacional de São Paulo. Seus diferentes suportes encontravam, mesmo em atuações distintas, motivos e investigações muitas vezes similares. A relação que estabeleceu com o urbano, evidenciada em suas fotografias, encontrou na pintura importantes ressonâncias. Ao longo da década de 1960, buscando aludir ao ritmo desenfreado da construção civil, com fragmentos de estruturas à mostra e uma verticalidade marcante, Brill ressaltou o isolamento dos indivíduos nas grandes cidades com imagens de ambientes vazios, associados a máquinas e, às vezes, marcados pela melancolia. Era um mote bastante distinto da aproximação de seus contemporâneos que, principalmente na fotografia, explicitavam aglomerações urbanas com forte predomínio do festivo e vislumbravam no desenvolvimentismo uma expressão da modernidade.

Com formação em arquitetura, Marcel Gautherot iniciou seus experimentos com a fotografia no laboratório do Musée de l’Homme, em Paris, onde trabalhava em meados da década de 1930. Em decorrência de seu trabalho no museu e de suas pesquisas sobre a relação entre arte e etnologia, o fotógrafo realizou suas primeiras viagens. Em 1938 visitou o México e, no ano seguinte, fez sua primeira visita ao Brasil inspirado pelo romance Jubiabá, de Jorge Amado. Essas incursões iniciaram um aspecto que se tornaria marcante na produção e formação de Gautherot: seu apreço pela viagem e, principalmente, o caráter investigativo de suas explorações no território brasileiro.

Na década de 1940, mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a colaborar com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan). Aproximou-se de importantes intelectuais e arquitetos, como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Lúcio Costa, Burle Marx e Oscar Niemeyer. Com esses interlocutores, Gautherot registrou o patrimônio nacional barroco, as construções vernaculares e, paralelamente, a produção arquitetônica moderna, com destaque para seus emblemáticos ensaios sobre a construção de Brasília como feito grandioso.

O interesse dessa geração pela documentação arquitetônica e por outros aspectos que evidenciavam a pluralidade da cultura brasileira caracterizou também a linha editorial de revistas como O Cruzeiro, da qual Gautherot foi colaborador junto a José Medeiros, Jean Manzon e Peter Scheier. Durante a década de 1950, essas revistas promoveram uma série de expedições pelo interior do Brasil, publicando números especiais que traziam imagens da construção da nova capital e buscavam ressaltar aspectos do folclore brasileiro ainda desconhecidos. Nesse sentido, são icônicos os ensaios de Gautherot sobre feiras, festas e artesanato populares, sempre experimentando uma distância calculada do olhar que permite a definição de tipos em composições bem definidas, talvez um pouco impessoais em comparação com abordagens mais narrativas.

Em suas andanças pela Bahia, o fotógrafo privilegiou rituais de origem africana, as grandes procissões dos dias de culto e, principalmente, a figura do capoeirista, cujas leveza e destreza protagonizam diversos de seus conjuntos fotográficos. Gautherot acompanhou com minúcia festa como a Procissão N. S. Dos Navegantes (c.1941), seguindo de perto e de longe cada uma de suas etapas rituais, explorando campo e contracampo, ora junto aos devotos, ora em planos gerais. Assim como diante dos capoeiristas, é o corpo em movimento que orienta o fotógrafo, que recorre várias vezes às silhuetas de costas, contornos destacados pelo instante em meio a aglomerações.

MARCEL GAUTHEROT

Paris, França, 1910 / Rio de Janeiro, RJ, 1996

Lagoa do Abaeté, c.1958

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Marcel Gautherot/Acervo Instituto Moreira Salles

MARCEL GAUTHEROT

José Pancetti pintando na lagoa do Abaeté, década 1950

Ampliação fotográfica

30 x 30 cm

Marcel Gautherot/Acervo Instituto Moreira Salles

O exótico, o utópico, o presente

Os sambas e as canções de Caymmi que explicitamente se referem ao Rio de Janeiro trazem muitas diferenças em relação às Canções Praieiras, a começar pela ambientação e pelos personagens urbanos, pelo ritmo das melodias – ora mais “quebrado” ora mais romântico – e pela eventual menção direta ao amor. Mas essas diferenças não significam que as Canções Praieiras não sejam elas também cariocas à sua maneira. O próprio sucesso de Caymmi nas salas de cinema, nas ondas do rádio e nas casas de show da cada vez mais cosmopolita urbe carioca começou por sua capacidade de narrar de forma ímpar a cultura baiana em sua imagem pré-industrial, repleta de reminiscências das matrizes étnicas, culturais e sociais do tempo em que foi capital do Brasil colônia. O samba O que é que a baiana tem? puxa a fila dos seus êxitos em incluir a Bahia, ornada com os balangandãs (que quase não se mencionavam desde o século XIX), na agenda dos mais potentes meios de comunicação da época.

Parte significativa das Canções Praieiras foi composta no Rio de Janeiro, trazendo a marca confessa da saudade, da nostalgia e até da ânsia de saber e contar que “a Bahia ainda tá viva, ainda lá”, de preferência com o aroma do mungunzá, o som do candomblé, as “lembranças de donzelas, do tempo do Imperador”. “Nada mudou, ainda lá”, canta Caymmi – exceto ele mesmo, que se mudou para o centro da cultura musical brasileira, para ali re-apresentar um lugar que morava em sua imaginação. É de se notar que, nesse processo, são jogadas para escanteio as menções às desigualdades sociais, aos ciclos de violência e preconceito e à decadência do Estado que marcam a experiência baiana tanto quanto sua natureza exuberante e seu enraizamento cultural sincrético. Basta ler os romances publicados por Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro desde as décadas de 1930 e 1970, respectivamente, para encontrar imagens mais ambivalentes da Bahia de São Salvador.

Por princípio poético, o pintor José Pancetti traçou uma rota com sentido oposto à de Caymmi. Nasceu no estado de São Paulo, atravessou o Atlântico para viver a infância e manteve-se sempre vinculado ao litoral, vivendo em muitas cidades do sudeste brasileiro até mudar-se para a Bahia, onde viveu intensos e profícuos anos na década de 1950. Sua jornada conduziu ao cerne da paisagem e da mitologia baianas. Além disso, era pintor dedicado a estar junto à paisagem e ao clima que retratava, preferência documentada pelas fotografias em que aparece pintando de regata e shorts, com pés e cavalete na areia; isso além do testemunho indelével dos grãos de areia que se misturaram com suas tintas e fazem os tons claros das suas telas serem em parte coloridos pela mesma matéria que representam.

Ainda assim, uma das séries mais célebres de Pancetti, que retrata o labor das lavadeiras da Lagoa do Abaeté e seus tecidos coloridos contrastando com as águas escuras e a areia branca, foi feita de memória, quando o artista já vivia novamente no Rio de Janeiro. Como poderia ele saber se o que pintava ainda era hábito por lá? Não sabia, nem precisava saber. A Bahia de Pancetti também é projeção de uma paisagem protegida de conflitos sociais, mudanças de costumes e intervenções urbanísticas. O que ele enfatiza nas paisagens é o que já havia ali há muito tempo, e que sempre continuará a existir em suas pinturas.

Em Pancetti, como em Caymmi, opera uma “cegueira seletiva” espacial, temporal, étnica e sociológica, o que demonstra iguais parcelas de idealização, nostalgia e (vez em quando se percebe) melancolia. Talvez alguém sinta falta de dialética na obra desses dois poetas, pois dialética, conflito e contradição há e haverá na sociologia baiana de ontem, hoje e amanhã. Por mais que se aprofunde, entretanto, tal enfoque estará sempre errando o fundamental na contribuição estética desses artistas: a demonstração de que dentro da realidade já poderiam existir os ingredientes de uma civilização desejável, restando a nós a tarefa de viver à altura da utopia guardada no interior do território existente, e não alhures.

JOSÉ PANCETTI

Wellington – O meu pequeno modelo do Abaeté, 1957

Óleo sobre tela

38 x 46 cm

Coleção particular, Fortaleza, CE

JOSÉ PANCETTI

Abaeté, 1957

Óleo sobre tela

45,5 x 64,5 cm

Coleção Airton Queiroz, Fortaleza, CE

JOSÉ PANCETTI

Lagoa do Abaeté, 1957

Óleo sobre tela

47,5 x 55,5 cm

Coleção particular, Fortaleza, CE

JOSÉ PANCETTI

Lagoa Abaeté, 1956

Óleo sobre tela

39 x 55 cm

Coleção particular

'A pintura de Pancetti é como um convés de navio, curtida de sol e sal. Não enferruja. Honesta, limpa, econômica, direta, austera, quase seca, mesmo quando a cor se expande e o gesto abriga a emoção. Não há nele nem o supérfluo, nem o desperdício. '

Frederico Morais

Após voltar para o Brasil em 1920, Pancetti passou por Santos, Rio de Janeiro, Campos do Jordão e São João del Rey, até que viajou à Bahia em 1950 e lá fixou residência. Sua obra então se modificou. A paleta que era escura, com combinações de tons ocres e matizes frios, ganhou cores mais luminosas e saturadas. O mar agitado que movimentava o horizonte de algumas de suas marinhas deu lugar às águas límpidas dos campos cromáticos sem ondas e sem efeitos. Pintou a cidade de Salvador e suas praias; deteve-se diante da Praia de Itapoã, apresentou o Farol da Barra como referência na luminosa paisagem de simples traçado. Depois, já de volta ao Rio de Janeiro, relembrou a Lagoa do Abaeté em uma célebre série. Na Bahia, teve contato com outros artistas; foi fotografado por Marcel Gautherot e Pierre Verger, fez amizade com Dorival Caymmi.

Nas marinhas baianas, alguns dos traços característicos da pintura de Pancetti ganharam evidência. O ângulo oblíquo com que observa a praia cria uma profícua justaposição entre a linha do horizonte, estável em sua retidão, e as dinâmicas diagonais das linhas da praia em perspectiva. Diversas vezes, a própria suspensão do horizonte na parte superior deixa a areia dominar o quadro como um amplo campo de cor que define a imensidão espacial da praia e conforma intensas superfícies pictóricas no quadro. Eventualmente, agrupamentos de rochas, construções isoladas ou algumas figuras humanas pontuam a cena, criando relações de escala e reforçando o sentido de profundidade que se atenua nas obras em que os campos de cor do céu, da água e da areia aparecem sem outros referentes. Para alguns críticos, a economia de traços de Pancetti, desde o início presente em sua obra, alcança nos anos finais da vida um delicado flerte com o léxico visual da arte abstrata.

DORIVAL CAYMMI

Cancioneiro da Bahia, 1947

Edição déc. 1980

Livro

Durante uma de suas frequentes viagens a São Paulo, Dorival Caymmi publicou em 1947 o conjunto de suas canções sob o título Cancioneiro da Bahia. Em parte estimulado por Jorge Amado, que assinou o prefácio, e pelo artista Clóvis Graciano, que ilustrou essa primeira edição, o cantor reuniu letra e partitura de todas as 62 canções que havia composto até aquela data, quase metade da obra que produziria até o fim da vida.

O Cancioneiro foi subdividido por tipos de canções – canções do mar, sambas, modinhas, serenatas e cantigas, canções sobre motivos do folclore e canções do folclore. Como aponta Antonio Risério, essa classificação é imprecisa. Além disso, as gravadoras detinham os direitos autorais das pautas musicais, o que limitou a publicação a quatro compassos por composição, deixando a melodia apenas sugerida. Por fim, apesar de os comentários que acompanham algumas canções serem apresentados como escritos por Caymmi, consistem na realidade em transcrições que Jorge Amado fez de depoimentos e devaneios do cantor. Esses deslizes editoriais não eliminam o caráter inovador da publicação, que apresentava de forma convidativa as letras e partituras de um músico popular e antecipava cancioneiros de outros compositores.

O conjunto apresenta-se como resultado do convívio próximo com os pescadores, com profundo conhecimento de suas histórias, crenças e medos cotidianos. Caymmi explica que “grande parte [de sua] obra musical reflete esse ambiente, essas vidas, esses dramas” e que trata desses motivos porque “nada mais [é] que um homem do cais da Bahia”. Não à toa, o compositor inseriu como última parte do livro uma seleção pessoal de canções anônimas do folclore popular da Bahia.

No prefácio, Jorge Amado também trata Caymmi como se fosse um pescador e, por extensão,o “próprio povo brasileiro em sua voz mais pura”, “filho da grande mistura de raças que nas terras brasileiras se processou e se processa” e que é “a nossa contribuição para a humanidade”. É notável a confluência desse discurso com uma compreensão moderna da mestiçagem que se consolidou a partir dos anos 1930 e que concebia a mistura de raças que conviviam de maneira supostamente harmoniosa como um dos aspectos mais autênticos e ricos da identidade cultural brasileira.