Tomie Ohtake Construtiva

No ensaio "O império dos sentidos" (1970) Roland Barthes inventa o Japão, sob o impacto de uma viagem destinada a suas interpretações. Na base da economia poética do signo está “a gramática aberrante da língua japonesa”, afirma. Para interpretar as singularidades nipônicas, Barthes não recorre ao conceito freudiano de estranhamento (unheimliche) e prefere infiltrar-se em signos da linguagem que o fascinam e capturam. Em sua etimologia latina (aberrare), o verbo aberrar é formado pelo prefixo ab (separação do exterior de um limite) e do verbo errare (vagar, errar, faltar). Portanto, o adjetivo aberrante, empregado por Barthes para achegar-se ao sistema de signos do Japão pela própria língua japonesa, designa aquilo que vagueia e se distancia do padrão vigente (no caso dele, da tradição do Ocidente). Nesse sentido, aberrantes podem ser tanto o cientista quanto o artista. A expressão de Barthes, “a língua aberrante”, pode ser estendida a uma artista que se situa entre a modernização no Japão de sua juventude e a modernidade no Brasil, terra por Tomie Ohtake escolhida para viver – portanto, sua errância estende-se por entre essas duas modernidades. A pintora opera um arco que passa da geometria das sombras ao círculo imperfeito da cultura nipônica ou à pintura formada na ideia de ordem do concretismo e do sensorial no neoconcretismo. A vontade construtiva surge no sistema de pintura de Ohtake como uma fissura em seu sistema de gestos no contexto das mentalidades do Ocidente e do Oriente. Na esteira do Japão de Barthes podemos pensar sua obra geométrica como uma arte aberrante que se distancia e erra para além do campo construtivo europeu de russos, alemães, holandeses e suíços. O ato caligráfico e a ação pictórica sejam informais sejam informes necessitavam, em sua produção, obter uma nova dicção poética e estabelecer sistema de símbolos para além das conotações retóricas e analógicas na relação significante e significado. A polissemia produz demandas por aproximações históricas, críticas e transculturais que deem conta das particularidades fenomenológicas que correspondem ao olhar construído pela artista ao longo dos desdobramentos de uma complexa agenda poética. O olhar arqueológico socorre na busca do projeto plástico-conceitual de Tomie Ohtake para o signo pictórico. O método aberto para a transversalidade que atravessa esse tênue universo construtivo é recompensado pela experiência da diferença.

O Brasil, proclamou o crítico Mário Pedrosa, “está condenado ao moderno”. Sua afirmação ganhou força de aforismo na dinâmica cultural do século XX tal a sua capacidade de descrever a dinâmica cultural do país. Desde a infância na tradicional Kyoto, Tomie Ohtake, como no Brasil, parecia condenada ao moderno, pois na adolescência iniciou a convivência e experimentação com os padrões da arte ocidental em sua escola. Esse era o paradigma prevalecente de modernidade num Japão ávido por transformações ocidentalizantes. Tomie Ohtake cresceu nos desdobramentos da abertura do Japão no período de Mutsuhito, o imperador Meiji que governou de 1868 a 1912, período marcado em que o tradicional feudalismo vive sua crise e, logo, suas transformações políticas, econômicas e sociais, que incluíam integração com a Europa e os Estados Unidos. Nesse processo, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas e comerciais com o Japão. A orientação religiosa do imperador Meiji pendeu para o xintoísmo, tal qual ocorre amplamente no país, mas a vida espiritual no Japão é marcada por sincretismo, que implica a convivência de interesses simultâneos no xintoísmo e no budismo. Também foi assim na experiência espiritual de Tomie Ohtake – no entanto, suas relações com o xintoísmo permanecem à espera de estudos mais aprofundados. O Meiji significou, ademais, um regime iluminado, marcado pela busca do conhecimento. Nesse processo, à guisa de exemplo mais próximo da história da arte no Brasil, um tio do pintor Flavio-Shiró fora estudar ciência na universidade de Heidelberg, na Alemanha. Também foi no final do período Meiji que se iniciou o processo migratório de japoneses para o Brasil, em 1907 no Rio de Janeiro e em 1908 em Santos. Tomie Ohtake nasceu em Kyoto, que fora a capital do império japonês, em 1913, portanto, no ano seguinte ao encerramento desse período modernizador. Um ano antes a capital voltara a ser Tóquio, a antiga Edo. Portanto, a origem familiar e geográfica da artista está imbricada em processos de tradição, modernização e abertura para o mundo da sociedade japonesa.

Igualmente condenada ao moderno, Tomie Ohtake também fez sua parte na “vontade construtiva geral” de produção de cultura autônoma num país periférico. Denota-se aqui sua vontade de pertencimento ao complexo sistema da cultura do Brasil e a sua trama espiritual. Certo esforço em problematizar a racionalidade contextualiza a produção de Ohtake numa segunda característica da arte brasileira, que agora seria a “vontade construtiva geral”, o mais importante aspecto da vanguarda brasileira, segundo Hélio Oiticica. A obra de Ohtake é convocada para esse debate, não por ajustamento rígido de ordem formal, mas por contaminação de princípios. Tampouco seria por adesão aos princípios da Nova Objetividade, mas por inclusão em sua matriz construtiva histórica. Embora Oiticica estivesse se referindo ao que denominou “Nova Objetividade”, baseada em seis características (entre elas a “tendência para o objeto ao ser negado e superado o quadro de cavalete” e “o conceito de antiarte”), Ohtake, uma obstinada praticante do quadro de cavalete, introduziu, no entanto, outras questões pictóricas que seriam seu modo antropofágico, peculiar a sua própria pintura. Em primeira instância, suas “pinturas cegas” do início da década de 1960 insurgiam-se contra a tirania ocularcêntrica do quadro de cavalete, embora ele tenha sido uma prática permanente para artistas do quilate de um Antonio Dias. Outro fator é sua dimensão transcultural, posto que Ohtake trazia a experiência espiritual sincrética do eixo xintoísmo/budismo prevalecente no Japão. Em sua condição de imigrante involuntária (veio a São Paulo em 1936 apenas para visitar um irmão e viu-se impedida de retornar ao Japão com o início da Segunda Guerra Mundial), sempre buscou integrar-se ao Brasil. Oiticica desdobrou o conceito de “vontade construtiva geral” para abranger a Antropofagia, ao entender “o motivo que levou Oswald de Andrade à célebre conclusão de que seria nossa cultura antropofágica, ou seja, redução imediata de todas as influências externas a modelos nacionais. Isto não aconteceria não houvesse, latente na nossa maneira de apreender tais influências, algo de especial, característico nosso, que seria essa vontade construtiva geral”. De pronto, mais que sincretismo religioso, reivindica-se aqui, na pintura da imigrante Ohtake, a realização da síntese entre Ocidente e Oriente em viés singular de sua Antropofagia própria, emancipada da questão do subdesenvolvimento e da dependência cultural. Oiticica considera que vontade construtiva geral é superação do subdesenvolvimento, questão posta por Ferreira Gullar em Vanguarda e subdesenvolvimento. A singularidade antidogmática de Ohtake estava em situar sua origem cultural no processo de formação da própria cultura brasileira múltipla e dialogante com as diferenças do ambiente. Se o neoconcretismo era um pilar mais remoto da experiência da Nova Objetividade, Ohtake contaminou-se por seus princípios e aproximou-se de seus formuladores, do crítico Mário Pedrosa aos pintores Willys de Castro e Hercules Barsotti. Tudo isso foi também sua própria “chegada” à vontade construtiva geral.

Concluir que a vontade construtiva na pintura de Tomie Ohtake seja polissêmica também produz demandas por aproximações mais abertas aos traços particulares da fenomenologia que desenvolveu ao longo de mais de 50 anos. O olhar deve ser arqueológico para se aproximar dos inesperados desdobramentos plásticos e conceituais do signo. O cuidado metodológico deve abrir-se para a transversalidade de relações ocorrentes no universo de situações construtivas de Tomie Ohtake. Um problema da historiografia da abstração geométrica no Brasil é a dificuldade de uma real aproximação analítica ao próprio objeto artístico, recomendada por Edmund Husserl, que permita entendê-lo em sua singularidade contra a verborragia logocêntrica. Frequentemente, a convocação de Husserl tem sido um passaporte para uma prática em exata oposição ao preconizado pelo filósofo da fenomenologia. Husserl funciona, então, como uma espécie de álibi-talismã. O olhar mecanicista e uma interpretação reducionista conduzem a equívocos como a não compreensão das diferenças específicas entre os pintores concretistas, por exemplo, ou entre os diversos grupos de Metaesquemas de Hélio Oiticica dos anos 1950, ou entre as séries de monotipias de Mira Schendel, de 1964. Também algumas questões da produção de Tomie Ohtake, como as “pinturas cegas”, tendem a sofrer esse rebaixamento analítico. Uma tarefa dos historiadores, como Miguel Chaia e Agnaldo Farias, tem sido superar essas travas do olhar sobre o pensamento visual de Ohtake. “A arte abstrata permanece mal compreendida pelo público espectador”, pondera Maurice Tuchman, “no entanto, por volta de 1910, quando grupos de artistas distanciaram-se da representação na direção da abstração ... nunca houve uma abolição imediata do significado”. Parte da tarefa do texto é buscar os significados ocultos na pintura de Tomie Ohtake.

O projeto de escrita do autor sobre a contribuição da imigração japonesa à formulação da modernidade no Brasil. A chave deste trabalho historiográfico é a hipótese de que também na arte não existe Brasil sem Japão, não obstante o recalcamento dos nipo-brasileiros por largos segmentos da academia formalista. O foco inicial foi a produção de Tomie Ohtake a partir de 2001 e, logo, a mostra Favio-Shiró: pintor de três mundos – 65 anos de trajetória (2008). O passo seguinte foi a exposição Laços do olhar (2008), que se propunha a levantar, com a assistência de Roberto Okinaka, um extenso retrospecto dos nexos entre o Brasil e o Japão no campo das artes visuais já no século XIX. A perspectiva do universo aberto por Mário Pedrosa para as relações entre a arte ocidental e a cultura oriental e seu interesse pela pintura fenomenológica de Tomie Ohtake na década de 1960 oferecem fundamentos sólidos para a revisão do papel da artista no processo brasileiro. Em 2011, o projeto de trabalhar uma trilogia nipo-brasileira pôde se concretizar com um texto sobre a pintura de Manabu Mabe a convite de Max Perlingeiro, coordenador editorial. A vontade construtiva em Tomie Ohtake deu continuidade à trilogia com uma publicação em 2013, ano de seu centenário. Partes do presente ensaio são versões ampliadas dessa publicação. A trilogia será concluída em 2014 com um retorno mais amplo à obra de Flavio-Shiró, com abordagem da obra do pintor de três mundos: Japão, Brasil (sobretudo amazônico) e Europa.

A primeira retrospectiva de Tomie Ohtake no Museu de Arte de São Paulo (Masp) em 1979, sob a curadoria de Casemiro Xavier de Mendonça, causou enorme impacto no ambiente paulistano pelo mapeamento de sua extensa produção. A exposição ocupou um andar inteiro do prédio de Lina Bo Bardi e foi acompanhada de um alentado catálogo, com extensa documentação fotográfica. No entanto, foram necessárias mais de duas décadas para que surgisse uma nova publicação dando conta da trajetória de sua pintura e que avançasse agora com uma bem cuidada taxonomia da obra organizada do ponto de vista dos problemas pictóricos e formais enfrentados ao longo de meio século de atividades. Na nova publicação resplendem o texto analítico de Miguel Chaia e o trabalho editorial de Ricardo Ohtake. Com Chaia, a obra de Ohtake encontra um processo de problematização conceitual que só poderia resultar de larga reflexão sobre a artista.

O conhecimento da história da arte moderna brasileira, apesar da grande produção das universidades nas últimas duas décadas, é povoado por vazios historiográficos que causam prejuízo à cartografia simbólica do país. Uma tarefa para o historiador é lutar contra essa dimensão lacunar. Se o conjunto da obra geométrica de Tomie Ohtake já houvesse sido levantado ou estivesse visível em meados da década de 1970, possivelmente Frederico Morais teria discutido sua produção geométrica no pioneiro levantamento “Concretismo / Neoconcretismo: quem é, quem não é, quem aderiu, quem precedeu, quem tangenciou, quem permaneceu, saiu, voltou, o concretismo existiu?”, que é um marco das discussões da geometria para além da arte concretista e do Neoconcretismo. A disposição geométrica de Ohtake surgiu erraticamente no início da década de 1950 e manifestou-se com frequência a partir da metade da década seguinte. No entanto, ela sempre se manteve à distância das rígidas regras fixadas por Waldemar Cordeiro. Esse pintor do grupo Ruptura advogava a pré-visibilidade da forma concreta conforme a argumentação do filósofo Konrad Fiedler, da rigidez do desenho geométrico. Para “redefinir a essência da arte”, Fiedler deplora “a espontaneidade permanente do ser” (aforismo 94) ou o positivismo, o empirismo, a intuição atomista-mecanicista e o edifício espiritual arbitrário (aforismo 97). Cordeiro também replica restrições de paleta às cores primárias e secundárias nos termos do Manifesto da arte concreta (1930, do grupo de Theo van Doesburg, Carlsund, Hélion, Tutundjian e Wantz) e do método de pintura quase industrial. Nas “Bases de l’art concret”, defende-se que a obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pelo espírito antes de sua execução”. Cordeiro preconiza, seguindo a direção do grupo europeu, ser necessário “conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio de conhecimento dedutível de conceitos, situando-a acima da opinião, exigindo para o seu juízo o conhecimento prévio” (Manifesto Ruptura, 1952). Um ano depois do Manifesto Ruptura, Cordeiro propõe um programa mais empírico à pré-visualização fiedleriana com a melhor definição do projeto concretista em artigo do mesmo nome, de 1953. Também a coleção Adolpho Leirner de arte brasileira não inclui a artista, mas a seção abstrato-geométrica da coleção Hecilda e Sergio Fadel inclui. Possivelmente a mesma ausência de informação crítico-historiográfica justifique a ausência de Ohtake, já que Leirner, colecionador-historiador sempre atento, adicionou artistas cujo perfil não se enquadraria no conceito mais rigoroso de arte geométrica, como Norberto Nicola e Jacques Douchez, ou que pertenceria à segunda geração construtiva, como Sergio Camargo (Relevo 326, 1970). Há instâncias em que o inconsciente matemático em Ohtake atua como um compasso que se abre em várias geometrias, rompe-se diante de muitas pressões do cânon e mesmo pode ser abandonado como recusa da razão mecanicista. No entanto, esse olhar sempre será surpreendido, de alguma forma, pela recorrência do inconsciente geométrico que aflora em sua pintura, muitas vezes como um sintoma da crise do racionalismo.

Insista-se em que as chaves conceituais da pintura de Ohtake situam-se para além dos rótulos a que foi confinada, no abismo aberto pelo reducionismo dos ligeiros e pelo etnocentrismo dos racionalistas do mercado brasileiro. O problema não estaria na pintura dela nem em sua personalidade discreta, mas no sistema de deformações de dada recepção crítica. Contra o reducionismo de confiná-la na rubrica “artista nipo-brasileira”, um gueto esboçado por Mário de Andrade e consolidado em universidade no Rio de Janeiro, só cabe uma afirmação aprofundadora de que de fato ela é uma artista nipo-brasileira e dessa densidade cultural surgem a importância de sua contribuição à arte e sua singularidade, para além do gueto dos nacionalismos e do reducionismo dos funcionários greenberguianos da forma. Foi justamente quando o dito projeto construtivo brasileiro enfrentou a crise de 1964 que Tomie Ohtake pareceu esgotar a experiência-limite das pinturas cegas e, paulatinamente, passou a enfrentar, em processo muito particular, o aparente esgotamento das linguagens abstrato-geométricas.

Protogeometria

Quase aos 40 anos de idade, na retomada de seus interesses pela pintura, interrompida pela maternidade e pelo cuidado com os filhos até a adolescência, Tomie Ohtake concentrou-se em cenas urbanas de São Paulo, como o casario simples da rua da Paz (1952) na Mooca. A vontade de geometria já se enunciava entre 1952 e 1956 na vontade de ordenamento da paisagem urbana, e logo resvalou para o espaço abstrato. Nessa retomada da pintura, prevaleceu a ordenação intuitiva das fachadas e do alinhamento em perspectiva na representação da cidade. Na artista nascente, o inconsciente geométrico já se ativava. Uma sutil vontade geométrica de Tomie Ohtake revelava-se, mais remotamente, na vontade de espaço sob a forma de uma protogeometria a partir das intervenções humanas na paisagem, que podem ser uma rua de casas ou aleias de árvores.

A paisagem da cidade de São Paulo (1952 e 1953) ofereceria a Tomie Ohtake uma inesperada relação com a arte da xilogravura do Ukyio-e. Num par de telas, ela sobrepõe uma dupla serialidade: o arruamento das fachadas e os troncos em renque. Talvez pareça tautológico, mas essa é uma pintura exemplarmente japonista. O forte sentido gráfico dos troncos remete ao vigor dos contornos na produção do Ukyio-e do século XIX no Japão. A vista das fachadas, no entanto, se esconde atrás de um renque de troncos nus em marrom escuro para produzir contraste com as fachadas luminosas do segundo plano. Trata-se do efeito de treliça da tradição das artes gráficas do Ukyio-e. A aleia nessa rua paulistana pintada opera o “efeito de treliça”, um jogo de claro e escuro para a definição do espaço, questão tratada por Siegfried Wichmann em texto sobre a xilogravura japonesa que Ohtake seguramente conhecia. Hokusai tratou do assunto em várias paisagens xilográficas como Abe no Nakamaro (Olhando a lua, década de 1840). O procedimento metodológico de Hokusai é adotado na pintura a óleo Estudo de árvores (1911), mas em Álamos no Epte (1890) de Claude Monet é um paradigma mais significativo. Essas sequências de árvores e seu problema de luz na arte ocidental aparecem ainda, como exemplo do “efeito treliça”, na pintura de Edouard Vuillard, Félix Valloton, Pierre Bonnard, Gustav Klimt e Maurice Denis e, no Brasil moderno, em gravuras em metal do moderno Carlos Oswald (Árvores em Pietti, 1908, e Dança clássica, 1909) e Anita Malfatti em meados da década de 1910. Na cena urbana de Ohtake, encontra-se algo de solidão que remete ao sentido de mistério que Robert Goldwater apontou naquela obra de Monet. As paisagens de Ohtake foram seu exercício ingênuo de retorno à pintura, pois ainda faltava unir sua arte à dimensão espiritual da vida.

O passo seguinte à referida tríade paisagística de São Paulo será a aproximação de Ohtake ao discurso visual não-objetivo e seu esboço da abstração. A representação do mundo exterior não penetrará mais sua pintura. Trata-se de uma inquietação manifesta e uma opção definitiva. Em dois quadros (1953 e 1954), tufos e zonas de cor ajustam a pauta cromática do espaço, respectivamente primeira vontade de não-representação e clara vontade de ordenamento geométrico do olhar, e revogam para sempre a figura na lógica espacial, material e cromática de Tomie Ohtake. A retomada da pintura pela artista coincide com o surgimento da Bienal de São Paulo, que constitui um novo lugar para a arte no imaginário da cidade e impacta o ambiente com a arte abstrata, embora já praticada no país por jovens artistas. Antes de se encontrar nas respostas do signo material, seu primeiro passo foi adotar, de modo terminante, a inominação das obras. Sem nome, a pintura a nada é alusiva.

Numa pintura de 1956 (60 x 75 cm), a epifania do espaço desdobra-se de linhas brancas que traçam o vazio do suporte monocromático em errância de retas e curvas e retornos angulosos, o lugar se constitui sobre a imensidão dos tons obscuros e azuis. Essa caligrafia protogeométrica evoca os desenhos simples das estruturas quase infantis de Paul Klee como arquiteturas imaginárias. O pincel traça, com determinação, o curso sensível da razão discreta de Ohtake. A forma a nada alude externamente a seu espaço interno. A construção é arquitetura e estrutura. Sua chave espacial está situada longe da metodologia concretista de Waldemar Cordeiro, pois o sujeito nunca será dito pela matemática, embora ela habite o inconsciente da linguagem. Na segunda metade da década de 1950, Ohtake aplica-se em diversos experimentos para investigar um método que lhe possibilitasse a abstração como ato conciso de intenção e ação. As pinturas cegas lhe abriram o caminho.

Geometria transcultural

Na Biblioteca Nacional existe uma aquarela paradoxal de Jean-Baptiste Debret, na qual se figura um africano no Rio de Janeiro que, fardado solenemente, desenha um círculo exato na terra com uma vara. A forma neoclássica de Debret aparenta aí ser uma lição de geometria da razão iluminista em intrincado sobrevoo transcultural, mas que também expõe seu mal-estar com a escravidão. Esse Debret, sempre eurocênctico, não cogita que o círculo afro-brasileiro não pudesse provir de uma perspectiva platônica. Seria a cena algo que remetesse à ideia mais antiga de algo assemelhado a um “ponto riscado” ou a algum outro significado proveniente de outro sistema religioso? Tanto quanto no caso de Debret, o etnocentrismo brasileiro tende a excluir artistas de origem nipônica das discussões sobre os principais movimentos de arte do pós-guerra. Nesse viés, prenuncia-se um certo racismo das diferenças internas, pois deve haver crítico e historiador universitário que nunca sequer escreveu o nome de um artista nipo-brasileiro em sua trajetória ensaística.

É necessário anunciar no pórtico da análise da vontade construtiva em Tomie Ohtake que seu legado foi constituir espaço para uma ideia de geometria transcultural para além da geometria grega dos sólidos platônicos reconfigurados por Sergio Camargo na década de 1960. O arco da abstração geométrica de Ohtake atravessa o Oriente e o Ocidente, promove o incessante encontro entre as duas tradições. Com ela, a pintura conquistou sua própria possibilidade de atuar como incessante passagem entre as duas experiências, fusão e singularidade, como uma metáfora da própria vida da pintora. Outro exemplo dessa prática transcultural é a geometria que não busca a exatidão na forma, mas concentra-se na problematização da percepção. Esse método fenomenológico convive tanto no trabalho com o círculo da caligrafia budista japonesa quanto na adesão ao conceito de geometria sensível na América Latina.

Entre as vastas referências de Ohtake ao Oriente tradicional estão a vontade caligráfica, o sumi, as passagens de cor nas gravuras do Ukyio-e, a tradição da sombra na cultura japonesa e, no pós-guerra, a gravura em mezzotinta de Yozo Hamaguchi, o relacionamento com Flavio-Shiró e com outros artistas nipo-brasileiros como Koshikoku Sachiko ou Kimi Nii, o interesse na forma de Kumi Sugai, a intermediação de Mário Pedrosa em favor de relações mais densas entre o Brasil e a cultura do Japão, a simbologia taoista do yin/yang e questões conceituais da forma geométrica no budismo. É possível que a identificação pessoal entre Tomie Ohtake e Mira Schendel tivesse como uma base a convergência para elementos espirituais do campo simbólico do Oriente. O significado desse encontro ancora-se na própria relação com a imagem e com o indizível. O círculo para Schendel foi mandala e pi; para Ohtake, ensō. A capacidade discursiva de Schendel sustenta-se no entendimento de que a linguagem dá conta da experiência humana, por isso uma monotipia nada mais ser que a escrita sobre um semicírculo: nel vuoto del mondo (“no vazio do mundo”); a economia verbal de Ohtake propõe o vazio verbal, pois suas obras jamais têm título.

A discussão de mestiçagem nipo-brasileira permanece restrita, apesar da existência de uma obra como a do escultor Roberto Okinaka, por exemplo, que potencializa os referentes do candomblé. A aceitação de uma obra com alguma referência ao Oriente, como a pintura do cubano Wifredo Lam, afrodescendente também de origem chinesa em duplo viés da escravidão em Cuba, está em parte mediada por seu discurso referido aos orixás da santería cubana. Lam está no campo de um processo de mestiçagem hoje reconhecido e solidamente teorizado sob o conceito de crioulização por Edouard Glissant. A transculturalidade de Tomie Ohtake, como também a de Flavio-Shiró, contrapõe-se, obviamente, ao tripé modernista do índio, africano e português lançado por Graça Aranha em A estética da vida. Está fora do significativo eixo das vítimas históricas do processo colonial e do lado português, como representação do Estado conquistador. Tampouco a diáspora japonesa foi marcada pela condição trágica da escravidão ou dos múltiplos pogroms e pelo Holocausto dos judeus. Para que a pintura brasileira de origem nipônica não permaneça como um limbo territorial (por não ser eurocentrada, afrodescendente ou nativista), é necessário pensá-la como uma forma particular de “entre-lugar” ativador de problemas estéticos e historiográficos, termo tomado emprestado de Silviano Santiago, para discutir as dificuldades da crítica como uma negação das diferenças e uma forma hierarquizada de entendimento de determinadas produções, negando-lhes qualquer forma de problematização produtiva. Contra a obliteração voluntária ou involuntária pelos teóricos, é necessário tornar visível a transculturalidade de Ohtake e integrá-la ao território geral da vontade construtiva.

Sua geometria transcultural é um processo particular de hibridização, pois sua práxis efetiva a aproximação da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e do conceito de homem simbólico de Ernst Cassirer reivindicados pelo neoconcretismo a princípios budistas e xintoístas, como também une abstração geométrica e determinada orientação espiritual como fez também Rubem Valentim. Na chave aberta por Maurice Tuchman, cabe notar o interesse de Mira Schendel em mandalas budistas tântricas, paradigmas de menor interesse para Ohtake em seu corpus de círculos, apesar de tomá-los como símbolos do vazio e do universo. A vontade construtiva transcultural de Tomie Ohtake é a oportunidade de desconstruir a regência, pelo discurso pós-colonial, para que reconstrua, em termos de Homi Bhabha e outros, o local (the location, no original em inglês) contemporâneo da cultura que agencie a desmontagem dos limites a que confinam parte da cultura no Brasil.

Geometria concretista e os paradigmas do neoconcretismo: Mondrian, Malevich e Albers

Alguns quadros de Tomie Ohtake admitem seu tributo ao universo da arte construtiva brasileira, mais detidamente numa referência ao conjunto dos três grandes paradigmas para o neoconcretismo com o suprematismo de Kasimir Malevich, o neoplasticismo de Piet Mondrian e a arte concreta de Josef Albers, já que Max Bill, como sua cobrança da precisão matemática na arte concreta, acabou tendo um papel menos importante do que aqueles três precursores para o grupo do Rio. Com muita ênfase, o grande prêmio atribuído a Max Bill na 1ª Bienal de São Paulo, na etapa de surgimento da abstração geométrica no Brasil, parecia uma promessa de orientação que também prometia uma estética própria ao desenvolvimentismo que se instalava no país e ao horizonte utopista que também se abria (e que ainda hoje orienta muito certa crítica acadêmica no Brasil). Nesse contexto, Waldemar Cordeiro parecia crer no modelo consistente de Fiedler, para quem o artista é aquele que “dissipa as trevas que perturbam o olhar dos homens sobre o mundo e a vida”.

As exigências de ordem no discurso de Max Bill não aderem ao projeto experimental do neoconcretismo e da intuição da geometria sem régua de Tomie Ohtake, uma dimensão peculiar de sua “vontade construtiva”, além das eventuais operações em campos formados por uma malha imaginária. O Manifesto neoconcreto (1959), escrito por Ferreira Gullar, trata da “tomada de posição em face da arte não figurativa ‘geométrica’ ... particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista”. O excessivo racionalismo de Bill na cobrança de precisão matemática na geometria logo deixaria de atrair os artistas do Rio. Em certo momento, mesmo entre os concretistas canônicos como Hermelindo Fiaminghi e Décio Pignatari, ainda que tardiamente, sentenciou-se que “Max Bill – considerado pintor ‘fraco’ – havia entrado plenamente na pesquisa dita informal”. Tomie Ohtake referencia-se justamente àquela tríade de artistas (Malevich, Mondrian e Albers) cujo legado de problemas plásticos sustentou as referências históricas no Brasil em diversas instâncias, desde a abolição do objeto até paradigmas simbólicos e formais.

Determinadas obras geométricas de Ohtake, desenvolvidas no período de 1978 a 1980, também podem ser situadas no contexto das duas grandes mostras que reintroduzem o debate sobre a abstração geométrica no Brasil. A primeira foi Projeto Construtivo Brasileiro na Arte: 1950-1962, organizada por Aracy Amaral no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 1977, e a segunda, Arte Agora III: América Latina: Geometria Sensível, com curadoria de Roberto Pontual, em 1978 no mesmo museu carioca. Ainda que Ohtake não estivesse preocupada em se legitimar através de possíveis afiliações, em sua pintura, a maneira da disposição desses planos no retângulo do quadro pende mais para a ortogonalidade, como em determinados Planos em superfície modulada de Lygia Clark ou em obras de Hélio Oiticica da estética do Grupo Frente. Com relação ao neoconcretismo, a proximidade entre Tomie Ohtake e o crítico Mário Pedrosa e os pintores Willys de Castro e Hercules Barsotti contaminou-a não com um programa neoconcretista, que se aproximasse do ideário do Manifesto neoconcreto ou da Teoria do não-objeto de Ferreira Gullar, mas numa necessidade de experimentar ideias plásticas com as quais convivia. Grande parte dos artistas construtivos fez sua homenagem a Albers através da exploração do suporte em forma quadrada, como ocorreu com Lygia Clark, Lygia Pape, Judith Lauand, Geraldo de Barros, Waldemar Cordeiro, Aluisio Carvão, Hermelindo Fiaminghi e Maurício Nogueira Lima, entre outros. Tomie Ohtake escolheu, no contrafluxo da forma prevalecente do suporte quadrado, trabalhar a relação analítica da cor desdobrada por Albers em sua extensa série de Homenagens ao Quadrado, numa tela sem título de 1980. O simbolismo singular dessa pintura, em que as relações cromáticas são decompostas entre os planos de luz (branco e amarelos) está no fato de que Tomie Ohtake tenha visto o Brasil como “amarelo” ao desembarcar no porto de Santos. Em cada uma das três faixas do quadro está inserida uma dobra que atua como sombra da cor, vestígio da sombra na cultura tradicional do Japão nos termos anunciados no elogio das sombras de Jun’ichiro Tanizaki, adiante abordado.

Em outra pintura inominada de 1978, Tomie Ohtake situa um retângulo preto, ao qual se sobrepõe ainda um plano quadrado enevoado, e um quadrado vermelho, que estão justapostos sobre o suporte branco. Esse vocabulário plástico-cromático remete à pintura Descoberta da linha orgânica (c.1954), obra-chave da invenção dos espaços de Lygia Clark. Nas duas obras convivem questões planares e cromáticas contagiadas pelo pensamento plástico de Malevitch e Mondrian, inclusive as relativas à natureza do objeto. Ademais, o diálogo plástico na tela de Ohtake trava-se mais claramente com duas pinturas de Piet Mondrian, a Composição – Composição branca e vermelha (1932) e a Composição C – Composição com cinza e vermelho (1936), que são da mesma ordem de referentes geométricos pintados de Lygia Clark. Tomie Ohtake observou a economia cromática neoplástica de redução ao preto, branco, cinza e cores primárias em alguns quadros. O Manifesto neoconcreto defende ainda que Malevitch “já exprimia, dentro da ‘pintura geométrica’, uma insatisfação, uma vontade de transcendência do racional e do sensorial, que hoje se manifesta de maneira irreprimível”. Da mesma forma, a relação de Tomie Ohtake com o grau zero suprematista da pintura de Malevitch, em seu emblema da sobreposição do branco sobre o branco, está em duas obras da série das “pinturas cegas” brancas (respectivamente nas coleções Mário Pedrosa e Patrícia Phelps de Cisneros). Toda a pintura de Ohtake desenvolve-se nesse binômio de racionalidade e sensorialidade (como no confronto entre visão e cegueira). Essa pintura cega parece ter apreendido da Teoria do não objeto (1960), apresentada por Ferreira Gullar cerca de 2 anos antes, no qual o crítico mencionava “aquele ‘deserto’, de que nos fala Malevich, onde a obra aparece pela primeira vez livre de qualquer significação que não seja a de seu próprio aparecimento”. Inútil esperar uma relação do Ohtake com Malevitch em torno da forma. Contra os excessos racionalistas, há nos dois uma reflexão espiritual sobreposta ao logocentrismo. Nele, o objeto devocional do ícone, próprio do universo espiritual do rito russo, e seus interesses na teosofia constituem a base espiritual de sua arte. Ela é atravessada pelo Zen.

Geometrias imprecisas (ou a quase-geometria na percepção)

Depois do bombardeio atômico a Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, a destruição das cidades japonesas, as mortes em massa e a divulgação das terríveis consequências da radioatividade, Tomie Ohtake não poderia ter uma fé na visão idealista da forma construtiva dura, carregada de utopia e otimismo. Em análise da atualidade de Mário Pedrosa, Otília Arantes apresenta o processo sócio-histórico da arquitetura moderna no Brasil como uma experiência de crise, ao nela aventar “um transplante bem-sucedido – quando tudo a condenava ao arremedo inconsequente, à vista da clamorosa ausência de pressupostos técnico – sociais exigidos pela nova racionalidade construtiva –, cujo rumo necessariamente ‘formalista’ no entanto exibia a verdade oculta nas metrópoles de origem, o fundo falso da Ideologia do Plano, cuja tabula rasa utópica vinha a ser o prolongamento funcional da interminável, e eufemística, ‘criação destrutiva’ que resume o regime da acumulação capitalista”. Estava ali, na frustração do concretismo canônico de Waldemar Cordeiro, seu impasse estético. Em Cordeiro, não havia espaço para a psicologia do “sol negro da melancolia”, do poema de Gérard de Nerval, da cultura moderna desde Baudelaire ou da filosofia contemporânea.

As pinturas cegas de Tomie Ohtake da década de 1960, executadas com os olhos vendados, pensam melhor as possibilidades da arte e do olhar nesse limite do possível. A abstração geométrica é veiculada, também no Brasil, como crença na racionalidade ocidental moderna e na ideologia do progresso com que grande parte da crítica universitária brasileira aborda e admira, com otimismo mimético, o processo construtivo em seu contexto histórico da social democracia de Juscelino Kubitschek. É uma imagem de leitores de Meyer Schapiro, que viu a abstração de Piet Mondrian como um desejo de utopia. Com Flavio-Shiró, Iberê Camargo e Tomie Ohtake (pinturas cegas), a pintura abstrato-informal paulatinamente negou sua adesão àquele otimismo utópico. No entanto, o próprio Mondrian tratou a arte como “luta moral” contra a violência do mundo. Pintura para Ohtake é ação reflexiva que se endereça não apenas à percepção, mas aos fantasmas da razão, que em seu caso teria sido a própria Guerra e sua violência sobre a população japonesa. Por isso, pode ser cega. Diante do Real, Ohtake defronta-se com o limite do irrepresentável em cessamento da ação simbólica. Daí também, a emergência de seus fantasmas geométricos nas geometrias imprecisas ou na quase-geometria. A geometria surge, então, como sintoma. Essa geometria em arte só pode ser, então, um assombramento para os formalistas de Max Bill e para muitos outros abstrato-geométricos.

O olhar – a pintura de Piet Mondrian celebrou essa potência – corrige os desacertos da vontade geométrica manifesta em pintura como potência da percepção. É a lei da pregnância da forma na psicologia da Gestalt. Há pintores que pintam retas por linhas tortas, traçam retângulos tortos. Ou pintam quadrados sem ângulos exatos. Chamamos a essa vontade geométrica de geometria imprecisa, talvez uma contradição para a ciência. Ver as linhas imprecisas nas estruturas neoplásticas de Piet Mondrian é saber que no processo gestáltico do olhar, acaba-se vendo tudo precisamente reto, como em algumas Composições. Suas estruturas neoplásticas assentam-se em faixas pseudoperfeitas em suas bordas. No entanto, um historiador ou crítico que afirmasse serem elas absolutamente retas atestaria um olhar anti-husserliano que não se volta para a coisa mesma, para o próprio objeto, e confundiria a licença poética que Mondrian se concedeu, diferentemente da exatidão verbal e canônica de Theo van Doesburg.

Embora a Gestalt da forma não tenha estado totalmente ausente na produção geométrica de Tomie Ohtake, sua geometria raramente se entregou aos apelos mais fortes das soluções gráficas dessa psicologia e, muito menos, recorreu à sedução mecanicista da Op art. Com muita clareza, Ohtake posicionou-se, sem declarações bélicas, à distância das idealizações “objetivistas” e racionalistas que permeavam o concretismo paulistano de Waldemar Cordeiro, inclusive pelo afastamento da geometria gestáltica, prevalecente no início da arte concreta no Brasil. A geometria imprecisa situa-se nas faixas pretas tortas e vazios (o branco é a área não pintada) de Frank Stella, nas Pinturas pretas (Black paintings) de 1958-1960, que evocam Mondrian. Essas telas, por sua vez, sucedem à “linha orgânica” de Lygia Clark e são ainda contemporâneas da vontade orgânica nas linhas abertas nas Tecelares, xilogravuras de Lygia Pape. Os interstícios brancos não pintados entre as faixas pretas foram chamados de “espaços de respiração” por William Rubin em ensaio sobre Stella. Linhas imprecisas também estarão nas bordas e nos cantos do suporte de pinturas do pintor alemão Blinky Palermo, tais como 4 Prototypen (1970), “uma realidade bruta nos cantos, rasgada”, como nota Susan Tallman, ou “oscilante (wobbly, no original), na avaliação de Maika Pollack. É na imprecisão que surge seu minimalismo, do qual a pintura The marriage of reason and squalor (1959) de Frank Stella é o caso emblemático. Diferentemente de Ohtake, Stella nomeia seus quadros abstratos, por vezes com drama verbal.

O inomeado

Se não fosse a pintura mesma, seria afasia. Tomie Ohtake não põe título em suas obras porque dispensa qualquer instância discursiva como necessária à obra. Na civilização do texto, sua regra de invariabilidade é o estado de silêncio verbal do quadro. “A forma apenas se insinua”, notou Miguel Chaia. Sua pintura não se apoia na imagem acústica do título como o Cubocor de Aluísio Carvão, os Tecelares de Lygia Pape, os Metaesquemas de Hélio Oiticica e a Corluz de Hermelindo Fiaminghi, ou no autoedificante, como Iberê Camargo de Ascensão e Tensão, em vocabulário típico de seu heroísmo da forma. Em Frank Stella, o título The marriage of reason and squalor guarda forte dimensão extrapictórica ao articular relações antitéticas de construção otimista e entropia. Ohtake não admite dimensão fonológica, poética, interpretativa ou política para o quadro em controle da percepção e leitura pelo espectador. A orelha nada diz à pintura. “O olho é a força”, escreveu Jean-François Lyotard. Uma pintura de Ohtake existe na instância da crença nessa força do olho, porque tampouco é uma cadeia de “signos de uma cadeia falada” que demande dimensão fonológica da linguística de Ferdinand de Saussure.

A pintura é o que se vê, não o que se nomina, o que se escreve ou lê. A artista, antes do Lyotard de Discours, figures (1974), já havia compreendido que ver não é ler. O que Tomie oferece é, portanto, símbolo e signo inominado. Essa deliberada inominação é tática de evitar o exercício do poder do nome sobre o exercício fenomenológico do olhar pelo observador. A pintora crê que o título feche o significante pictórico em torno de um significado primordial extrapictórico e que o verbal não possa ler o visual. Tomie Ohtake, como toda a arte brasileira, é vítima de um mercado inculto que, em mera estratégia de marketing, dá nome de “Composição” a qualquer obra abstrata mesmo que não o seja, inventa fases por similitude formal (como a fase “geladeira” de Mira Schendel), titula paisagens por descrição topográfica, chama de neoconcreta qualquer obra geométrica etc. Com frequência essa invencionice temática desrespeita o rigor conceitual e deseduca seu público consumidor. Muito menos desejaria títulos reiterativos que promovessem a inecessária tautologia do verbal sobre o visual. Na inominação sustenta-se a pintura em sua condição de modelo de conhecimento puramente visual, pois “ler é escutar, não é ver”, relembre-se a advertência de J. F. Lyotard.

A geometria de Tomie Ohtake faz ver que a quase-geometria é proporcionalmente forte entre as mulheres do projeto construtivo brasileiro, com a obra de Maria Leontina, com as pinturas de Ione Saldanha, das telas aos Bambus, e Mira Schendel, além dos desdobramentos pós-neoconcretos da produção de Lygia Clark e Lygia Pape. Em razão da afinidade, Mira Schendel presenteou Tomie Ohtake com algumas monotipias. Na geometria imprecisa de Schendel, a linha na obra gráfica é viga tão forte como um fio de cabelo, como definiu Max Bense, produz arquiteturas retangulares imprecisas, como a porta na série das monotipias da Sexta-feira da Paixão e da Pedra d’Ara do altar do catolicismo. Até fins da década de 1950, Schendel não pratica uma geometria dura. Seria ingênuo solicitar precisão geométrica em sua arquitetura da religião e em sua escritura ideogramática, como na enunciação da forma da Terra na série do Gênesis (1964), que será sempre um círculo rápido e inexato, ou só uma curva, como uma assinatura ou simples esboço de seu caligrama.

Por acaso a estrutura da obra neoplástica de Piet Mondrian é formada por linhas e faixas precisas e absolutamente exatas em seu traço e contorno? Em Tomie Ohtake, como em Mondrian, conta-se com a capacidade percepcional do receptor em corrigir a percepção e restaurar a ortogonalidade dos planos. Ela parte de uma matriz construtiva ortogonal para desgastar os ângulos, as quinas e as pontas dos planos. Vontade construtiva resolvida em vontade desconstrutiva da exatidão geométrica. Não é a exatidão da prevalência do número sobre a forma que comove Ohtake. Sendo ela uma artista vinculada ao pensamento zen, sabe da impossibilidade da forma perfeita. É na inexatidão que ainda é possível pensar produtivamente no justo valor da razão diante da imperfeição do mundo. Qual é o sistema do controle do mundo possível para a artista zen? A descrença, talvez fosse a resposta mais adequada. No entanto, Tomie opera por sintomas. A forma é o fantasma da história da arte construtiva.

Já se afirmou que, como no precedente de Mondrian, a quase-geometria de Ohtake (1961-1965) inscreve planos imprecisos de cores primárias (o amarelo, o vermelho ou o azul) ou o roxo sobre uma base gráfica em preto, branco e cinza. Essa produção coincide no momento mais crítico da forma em seu método quando trabalha a experiência das pinturas cegas. A quase-geometria de Ohtake aflige o plano com fratura, ruptura, imprecisão e transtorno, como se fosse a primeira (ou a última) visão da forma geométrica no início de sua dissolução (ou no final) e crise de coesão. Como arremate radical, o poeta concreto Haroldo de Campos também encontra, no corpus de Ohtake, “estruturas dissipatórias”.

Círculos – breve introdução

“Desde pequena, gosto muito do redondo”, relatou certa feita Tomie Ohtake, então aos 97 anos de idade, a Camila Molina, “é uma forma sintética, tem amor e energia”. Nesse discurso, desprovido de afetação intelectual, a pintora resume seu programa conceitual e afetivo sob a pulsão de vida – pintar hoje, aos 100 anos de idade, é viver em plenitude. Ohtake deixa entrever, desde longa data, que o círculo é seu noema, seu objeto intencional do pensamento. O sentido nele se encontra – e, se é pensamento, não pode ser apenas cânon, como queria a arte concreta de Theo van Doesburg. O círculo realiza-se para a pintura de Tomie como aquilo que Edmund Husserl tratou como objeto intencional de ato de consciência, mas o objeto permanecerá inomeado por determinação e impossibilidade. A pintura é o que se vê, não que se nomeia; daí sua postura estar tão próxima do indizível. Portanto, a pintura é, para ela, um paradoxo. É o próprio ato de consciência que, no entanto, não se cristaliza como resposta da fé perceptiva do cogitato, mas como hipótese investigativa de sua dúvida diante do universo como vastidão e diante do vazio como o incomensurável.

Tomie Ohtake ateve-se à forma do círculo, no qual buscou à exaustão possibilidades de “enformação” da matéria pela ação pictórica – evoque-se o conceito de Martin Heidegger para indicar o labor com o signo material da pintura. Para Ohtake, pintar significa operar uma fenomenologia do círculo como condição da matéria. O círculo, a forma mais estável e perfeita, não encontrava privilégio ou status de solução definitiva, mas uma dimensão paradoxal. A inquietação geométrica em Ohtake sempre dispensou um léxico formal sob a regência de qualquer cânon. Estabelecer uma taxonomia dos círculos seria improdutivo diante do processo da pintora. O que se pretende é problematizar certos modelos de conhecimento do círculo, como uma geometria outra.

Do infinito ao círculo

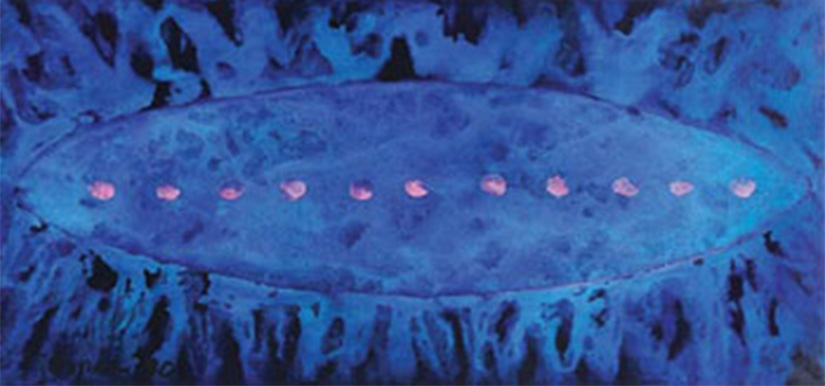

No trânsito entre Oriente e Ocidente, os três conceitos fundamentais da matemática moderna são o infinito, o zero e o deslocamento do ser do Um para o múltiplo, informa o filósofo Alain Badiou, pois foi necessário libertar-se do Um e, a partir daí, atingiu-se a unicidade do vazio e a disseminação do infinito. Tomie Ohtake havia explorado a infinitude espacial na série dita das pinturas cegas (1959-1962) como sentido figural da própria abstração informal. A agitação da superfície pode produzir nebulosas na pintura de Ohtake. Nelas, gás cercando a nebulosa pelo campo magnético e a radiação do pulsar. O círculo, no entanto, oferece uma possibilidade ampla e consistente de acercamento ao inconsciente matemático de Ohtake. Em breve levantamento, o círculo tem grande presença entre artistas abstratos desde inícios da década de 1950, permitindo a contextualização do significado de Tomie Ohtake no ambiente brasileiro. Círculos sobrepostos e jogos de áreas de cor surgiram na pintura de Ivan Serpa e Willys de Castro em reinterpretação dos problemas gestálticos nas gravuras do Quinze variações sobre um mesmo tema (1935-1938), de Max Bill. No circuito de amizades de Ohtake, Hercules Barsotti pintou um quadro circular branco que opera com o pânico da lógica visual ao apor planos pretos nas bordas para instituir espaços negativos que terminam por promover a decepação virtual da curva. Barsotti figura a relação entre retas e círculos a partir do método da exaustão de Arquimedes, que implica o desenho de um polígono regular inscrito e outro circunscrito. Na medida em que aumenta o número de lados do polígono regular, ele se torna mais próximo de um círculo. O pintor Decio Vieira dinamiza os jogos cromáticos da forma fraturada e de intermissão da cor em seu estilema “cor-forma”. Na memória de Antonio Bandeira, é núcleo de energia ardente, memória da forja na oficina do pai. Para Amilcar de Castro é forma planar na epifania do espaço tridimensional surgente da economia em dois atos de corte e na dobra; para Lygia Clark, Ovo (19??), uma Unidade em tondo com o desafio percepcional de fechamento do círculo incompleto, sob a ação da lei da boa continuidade da forma da teoria da Gestalt. Em jogo Op, o círculo surge de retas no desenho de Lothar Charoux. É disciplinada matemática da proporcionalidade da cor na fenomenologia da percepção de Antonio Maluf. Em Rubem Valentim é simbologia variante das religiões afro-brasileiras, na condição de economia formal de redução geométrica das ferramentas e outros elementos evocativos dos orixás e de seus respectivos valores espirituais. Na abundância simbólica de Mira Schendel é letra, ideograma da Terra e Pi, o símbolo do céu na China. Para Tomie Ohtake, em sua dimensão filosófico-espiritual mais complexa, é ensō, a experiência do círculo no Zen-budismo.

Paulo Herkenhoff