Tomie Ohtake – Vida e obra em movimento contínuo

No mês em que comemoraria 101 anos Tomie Ohtake estava em plena produção daquela que seria sua última série de trabalhos. Os dois últimos anos da grande artista tinham sido difíceis, com alternâncias entre períodos ruins e outros melhores, entre o hospital e a casa. Quando voltava, quando sentia-se melhor, dedicava-se diariamente ao trabalho, sua razão de viver, a exceção dos domingos, quando os filhos, netos e amigos acompanhavam-na à mesa de almoço. Ela sempre à cabeceira, sempre sorridente, mais e mais silenciosa, muito mais do que sempre fora.

Locomovia-se mal e, para não perder tempo, pediu que instalassem sua cama dentro do seu amplo atelier, rente a parede de vidro que dá para o jardim de sua casa no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Literalmente dormia e sonhava no mesmo lugar onde trabalhava.

Tomie deixou-nos aos cento e um anos de idade. Cento e um é um número surpreendente quanto mil e um, tão infinito quanto o Livro das mil e uma noites. Cem é um número redondo, acabado, enquanto cento e um, ou mil e um, para ir ao encontro da argumentação de Jorge Luis Borges em seu Sete noites, justamente na noite dedicada ao clássico da literatura árabe, “sentimos que nos dão algo infinito”. Tivesse nos deixado com cem anos a vida de Tomie Ohtake seria como um livro encerrado. Um livro magnífico, pontuado por fabulações férteis. Já cento e um tem a força de um recomeço, a transposição de um umbral rumo a eternidade.

Como é possível viver e produzir tanto por tanto tempo? Perguntavam todos que, mesmo alheios a rotina daquela senhora frágil, de modos delicados, acompanhavam suas exposições regulares ou ficavam sabendo pela mídia que ela seguia trabalhando.

A trajetória de Tomie Ohtake tem um quê de extraordinário. Como é possível uma mulher estrangeira, desprovida de grandes recursos financeiros, começar já perto dos quarenta anos, depois de criar seus dois filhos, a construir uma obra monumental, um “país”, parafraseando Júlio Cortázar que, ao escrever sobre a obra do belga Pierre Alechinsky, deu ao seu texto o título “Um país chamado Alechinsky”; um país, dizia, tão imponente quanto os “países” de Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, Dorival Caymmi e Tom Jobim, Tarsila do Amaral, Lygia Clark e Volpi, entre outros tão belos, tão fecundos, tão atormentados?

Nascida em Kyoto em 1913, Tomie Ohtake veio visitar o seu irmão no interior de São Paulo, em 1936. A estadia estava prevista para ser curta mas não para ela, cuja típica condição de mulher japonesa, às voltas com o machismo massacrante, vislumbrou de imediato no novo e longínquo país uma liberdade maravilhosamente imprevista. (1) Casou-se em 1937 e somente em 1952, definitivamente radicada em São Paulo depois de uma rápida passagem pelo Rio de Janeiro, com os dois filhos adolescentes, passou a dedicar-se à arte, objeto de seu interesse desde a escola até então adormecido. A mostra no MAMSP do pintor japonês Keya Sugano serviu para catalisar o processo, assim como a proximidade com artistas do Grupo Seibi, composto por artistas japoneses e nisseis e a relação com os críticos Geraldo Ferraz e Wolfgang Pfeiffer e, sobretudo, com o homem de ciências e crítico de arte, Mário Schenberg. Bastaram algumas poucas aulas, menos que dez, segundo seus dois filhos, os arquitetos Ruy e Ricardo, para que Tomie Ohtake reencontrasse a pintura e, já em 1954, abraçasse a abstração.

Naqueles recuados anos o limitado panorama artístico nacional, particularmente no eixo Rio-São Paulo, animado por instituições como o Museu de Arte de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que desde de 1951 trouxera consigo a Bienal Internacional de Artes, vivia uma queda de braço entre figurativos e abstratos. A situação entre os abstratos era mais complexa pois enquanto faziam “frente ampla” contra o engajamento social de extração realista de Portinari, Di Cavalcanti, brigavam feio entre si, como deixa claro o texto do Manifesto Ruptura publicado em 1952, plataforma de lançamento do grupo de artistas concretistas liderados por Waldemar Cordeiro, alinhados com o Abstracionismo geométrico, e que declarava em tom objetivo e belicoso que entre as manifestações ultrapassadas, “velhas”, estava o “não-figurativismo hedonista, produto do gosto gratuito, que busca a mera excitação do prazer ou do desprazer.” Mas essa acusação, como se verá mais adiante, não se ajustava à obra de Tomie Ohtake.

Se ao optar pelo caminho da abstração Tomie Ohtake evita a trilha dos Concretos, por outro lado não adota a via caligráfica, de raiz oriental, aparentemente mais previsível, e que em nosso país foi encampada por compatriotas do calibre de Manabu Mabe e Flavio Shiró. Não bastasse, toma a mesma distância das grandes superfícies manchadas, os acontecimentos pictóricos de ricas e sutis temperaturas cromáticas sutis de Yolanda Mohaly e Sheila Brannigam, ambas alinhadas com os pressupostos do Tachismo francês, parcela do Informalismo lírico, diga-se de passagem, rótulo abominado pelo conspícuo Mario Pedrosa que o tinha na conta de inconsistente, um dos primeiros críticos a saudar a produção da artista que então começava a despontar nos salões.

A obra de Tomie Ohtake

A lentidão das pinceladas de Tomie Ohtake, o respeito expresso na explicitação ao tempo de manipulação da matéria pictórica, o trabalho dispendido na harmonização com as diferentes resistências operadas pela massa de pigmentos variando do líquido ao pastoso, ao passo em que diferenciava sua pesquisa dos colegas locais, dispunha sobre sua distância dos protagonistas da grande pintura de ação, de gestos e massas urgentes, da Escola Novaiorquina, de Jackson Pollock, William de Kooning e Franz Kline. Deles todos, uma grande referência seria Mark Rothko, respeitado pela artista em razão do lastro conceitual, da qualidade da fatura e, num segundo momento, já nos anos 1970, pelo emprego da cor. Essa postura peculiarmente cuidadosa quanto ao emprego do pincel foi rapidamente notada pelos olhares mais atentos, como comprova o seguinte excerto de uma crítica de Geraldo Galvão Ferraz, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1957:

“a matéria é excelentemente trabalhada por um pincel bem manejado na ondulação pastosa ou nos toques de iluminação voluptuosamente tratada, no agenciamento de vibrações indefiníveis que palpitam.” (2)

Passando-se em revista toda a produção inicial da artista, de meados da década de 1950 até os primeiros anos da década seguinte, conclui-se pelo caráter mental de sua poética, o desvio calculado da exuberância cromática, a escolha por uma paleta sóbria, rebaixada, em favor da exploração de texturas e ao lado de uma organização formal rigorosa embora sem a aparência de precisão dos concretistas, sem o uso de réguas, esquadros e compassos, e as cores industriais que os notabilizava. Certas pinturas dessa época, semelhantes a pequenos blocos empilhados, articulados entre si, blocos cinzas e pretos atravessados por fissuras brancas, composições cruciformes realizadas sobre um fundo marrom-amarelado, nascem de projetos/maquetes realizadas com pequenos quadriláteros de papeis rasgados com os dedos. A vontade de formalização incorpora as vontades do material, suas idiossincrasias, o acaso patrocinado pelas fibras que impedem a folha de se esgarçar na direção pretendida pelo manuseio.

O impulso organizador associa-se à pesquisa pela densidade da pintura, no que isso quer dizer camadas de cores ensombrecidas nas quais esplende as texturas. Por esses motivos é que o trabalho de Tomie Ohtake nunca se enquadrou na acusação de “não-figurativismo hedonista”, a pecha lançada pela fração mais combativa dos abstratos geométricos. Como situar a pintura de quem declarava “[evitar] o subjetivismo, sou objetiva e não me comove em termos de pintura a realidade exterior.”? (3)

A objetividade referida é a da pintura e não do mundo, daí a amplitude de sua declaração a propósito do seu processo de trabalho: “Eu nunca pintei com o emocional. Sempre pintei mais friamente. É sempre colocando camada, camada, camada. Colocando muitas cores, camada, camada até chegar onde eu quero. O gesto era bem mais calmo, caía sempre sobre a tela e seguia uma direção que era mais mental.” (4)

Foi precisamente nos melhores momentos em que ela atinge esse equilíbrio delicado, que Mario Pedrosa, saudando a artista virtualmente desconhecida, de atuação discreta, não filiada aos poucos grupos existentes, e que ele passou a conhecer e premiar como jurado de alguns dos salões que ela participava, escreveu: “[Nesses momentos] ela atinge um nível de integração raro na pintura brasileira atual, pela elevação conceptiva, sutileza rítmica, retenção e economia de meios e o ímpeto, o arrebatamento dos espaços criados.” (5)

O reconhecimento por parte do principal crítico do período, um ano depois dela obter o prêmio Isenção do júri no IX Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e um ano antes da Grande Medalha de Ouro no XI Salão Paulista de Arte Moderna, em São Paulo, vale como prova do impacto obtido com dez anos de trabalho árduo, uma trajetória, caberá sempre lembrar, iniciada por uma mulher imigrante aos quarenta anos de idade, somente perto da dura etapa de criação dos filhos lhe ofereceu as condições.

Rapidamente a artista assumiu um caminho próprio, quase isolado, discrepando da inclinação por agrupamentos da maior parte de seus colegas, a aglutinação em torno de agendas estéticas, uma independência semelhante a de Iberê Camargo, Mira Schendel e Amelia Toledo, estas duas, não por acaso, próximas a ela.

A entrada na década de 1960 foi, então, um momento decisivo para o seu reconhecimento como artista, e nele se deu uma de suas séries mais radicais: as pinturas feitas às cegas, literalmente com os olhos vendados. Um método que consiste em subtrair a mediação do pincel, para tocar, manusear, sopesar, distribuir diretamente o material sobre a superfície do tecido, elevando o tato, colocando-a à frente da visão, impedindo sua subserviência à arrogância deste. Há, é claro, a escolha das cores, procedimento que mantém a economia e a sobriedade que até então lhe caracterizava, modo de sublinhar o revolvimento da matéria feita em consórcio com o acaso, o entrechoque mais ou menos tenso de duas ou três cores, impondo convulsões as vezes sutis às superfícies quase monocromáticas.

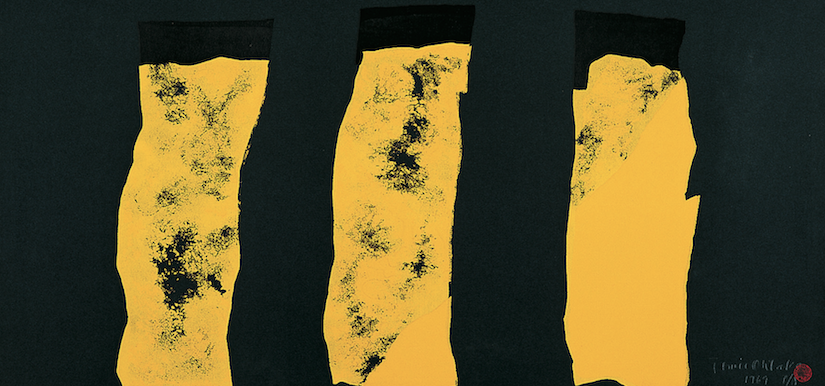

Há um quê de arquitetura nas pinturas de meados dos anos 1960 e convém lembrar a formulação de Hegel da arquitetura como música congelada. Há uma volta aos jogos com planos quadrangulares empilhados mas que agora surgem em menor número, sem o ar lúdico das combinações feitas a partir de fragmentos rasgados de papeis. São poucos e eventualmente maiores acompanhados de menores, apoiados uns nos outros, justapostos, articulados entre si, até mesmo fincados. Todos dotados de aparência sólida, espessos, com a mesma qualidade turva, borrada, efeito das camadas de tinta sobrepostas, cores que não conseguem calar as que estão abaixo. Contrastantes, os blocos/cores se sobrepõem, atraem-se, repelem-se, numa narrativa de sintaxe construtiva. Em alguns casos as telas são como que lateralmente atravessadas por blocos escuros, pesados e silenciosos. Sozinhos, parecem impelidos por um movimento cuja causa desconhecemos, ali permanecem não obstante notarmos que a inércia, expressa pela textura densa, responsável por uma palpitação latente, poderá impeli-los ao movimento. Outras vezes o sentido de deslocamento é dado pela repetição de um mesmo plano, como se o primeiro deles fosse apenas o início de uma pilha que se vai desmanchando pela ação de um vento. A sucessão de planos pode descrever uma trajetória horizontal truncada por ligeiras torções. Em outras telas, esse deslocamento é vertical e os planos quadrangulares sugerem ascensão ou queda, desequilíbrio sugerido não só pela posições entre si como também com pela tensão estabelecida com os limites retilíneos das bordas do campo pictórico.

A relação entre forma e cor, equação essencial da artista vai alcançar sua condição mais plena a partir das telas realizadas ao longo dos anos 1970. É fascinante apreciar o arco compreendido por elas, o modo como vão abandonando o acabamento crespo, o evidenciamento da matéria da cor, até que os planos coloridos que as compõem se tornem uma superfície lisa e fina, uma epiderme translúcida, delicada como um véu. Há casos em que a pintura é tão transparente que se lhe nota a trama do tecido sobre o qual as cores foram aplicadas. Nada da antiga massa pictórica, de fazer cantar o grão que constitui a massa cromática, por consequência, o gesto que a modelou por intermédio do pincel. Agora o pincel, no geral trinchas, achatados, desliza seguro na construção de planos cromáticos homogêneos, eventualmente variando em gradações sutis e profundas.

Embora as construções plástico-formais das pinturas pertencentes a esse período seja tributárias da geometria, elas não são a materialização das ideias, como postulava o programa racionalista dos Concretos. Além de abrir a gama de cores num leque surpreendente pela vivacidade, trazem alusões cruzadas entre arquitetura e formas orgânicas, propondo um nexo erótico entre as formas da natureza e as criações humanas. Pórticos, ogivas, arcos e pilares, podem ser lidos como seios, falos, vulvas. Por efeito de sombreamentos cuidadosamente elaborados, planos arrematados por limites curvos metamorfoseiam-se em cilindros, expandem-se em volumes; um desejo de espaço a prenunciar o avanço da pesquisa para o âmbito da escultura. A variação tonal de um mesmo campo é índice de luzes a incidirem sobre ele, como volumes sobre o sol, para fechar na célebre definição de Le Corbusier sobre arquitetura.

A natureza é referência oblíqua dessas pinturas, fonte que de resto sempre verteu a seu favor e que configura a peculiar compreensão que Tomie Ohtake tem da geometria: um constructo que não foi proveniente da esfera das abstrações mas, como também nos ensina a História, da constatação das cheias do Nilo, como também das parábolas descritas pelas pedras atiradas, do arco traçado pelo sol no céu, do vento obrigando a chuva a cair em diagonal. Mais concretamente, a geometria é coisa que se verifica, se perscruta e se apalpa no invólucro esférico ou amendoado das sementes, que também é da pupila e dos olhos, respectivamente; nos caules delgados e negros das avencas quando se vergam sob o peso das folhas; nas linhas dos lábios, na curvatura das ancas, no desenho decidido do indicador quando aponta; no brilho precioso dos seixos lentamente rolados e limados pela água corrente. Formas simples, sintéticas, problemas enunciados com precisão e despojamento, lições de sua formação no país natal e que ela jamais esqueceu, como reforça um depoimento seu para o catálogo do XV Salão de Campinas, em 1975: “A minha obra é ocidental, porém, sofre grande influência japonesa, reflexo da minha formação. Essa influência verifica-se na procura de síntese: pouco elementos devem dizer muita coisa. Na poesia haikai, por exemplo, fala-se do mundo em 17 sílabas. Sendo poucos os elementos, eles devem ser muito precisos, tanto na forma quanto nas cores e relações”.

Avançando, não há nessas telas alusão direta à natureza, toda sua trajetória, salvo os trabalhos iniciais, mantêm-se no âmbito da abstração. Por outro lado, como não entrever a natureza nesses campos carregados de tonalidades de vermelhos, amarelos, verdes, roxos, pretos e outras cores inscritas em planos que sugerem corpos em expansão, coisas que germinam e crescem, volumes sensuais, grávidos de vitalidade? O que a geometria destitui do mundo por reduzi-lo à sua ossatura ou linhas de contorno, sem peso, a artista repõe em cores, formas em expansão.

O andamento da produção confluiu para o acentuamento da característica orgânica, particularmente pela fatura difusa das pinturas realizadas a partir dos anos 1980, pinturas de grandes formatos, produtos de gestos curtos, circulares, sincopados, desencontrados, sobrepostos, compondo uma malha de tramas desiguais. Surgem grandes arcos, linhas espiraladas a sugerirem vórtices, círculos escuros eclipsando cores quentes. Embora algumas formas sejam riscadas controladamente e protagonizem telas de proporções cada vez maiores, são de tal modo manchadas que terminam por transmitir sensações de evanescência, como a lembrar que tudo é tocado pelo tempo, regido por ele.

O crítico Paulo Herkenhoff, em sua arguta leitura sobre a obra da artista, lança observações procedentes sobre as reverberações da cultura japonesa sobre a produção pictórica realizada a partir daqueles anos e, diga-se de passagem, que se manteria até a produção final. Tomando um comentário de Tomie Ohtake – “Na arte do Ukiyo-e, eu gosto na noção de tempo, mais do que das imagens”- Herkenhoff prossegue:

“No Japão, o Ukiyo-e – imagens do mundo que passa - transformou a tradição do Urei-yo – o mundo que sofre. O Ukiyo-e é a arte do evanescente e do efêmero [...] Essa transiência do mundo pode ainda estar numa pincelada na atual pintura de Tomie Ohtake, na dissolução da cor, na transparência dos espaços, na constituição do vazio virtual, ou na busca de repouso dos círculos em sua presente instalação [o autor refere-se ao conjunto de esculturas, doze aros feita de tubos metálicos pintados de branco]. (6)

Notas sobre as esculturas de Tomie Ohtake

A entrada em cena das esculturas é algo que merece um comentário a parte. Embora Tomie Ohtake a tenha praticado por quatro décadas e com mais ênfase a partir de sua sala especial na 23ª. Bienal de São Paulo, em 1996, integralmente dedicada a esculturas lineares, feitas de tubos metálicos, a maior parte de suas esculturas é pública, obras no geral de grande escala, implantadas em cidades distantes uma das outras, fora da vista de quem frequenta suas exposições em museus e galerias. Razão pela qual até hoje ela ainda seja predominantemente identificada como pintora.

As esculturas lineares, contudo, realizadas em tubos metálicos pintados de branco, um dos pontos altos de sua obra, evidenciam sua agilidade de raciocínio, a maneira desenvolta com que ela lidava com a linha, uma das protagonistas de sua obra, fazendo-a transitar do espaço plano da tela para o espaço do ambiente, saltando de um para o outro, conquistando seu lugar no mundo.

Cotejando-se sua produção pictórica com a tridimensional, infere-se, entre outros aspectos, a distância entre os gestos fixados por lápis ou pincel, cuja desinibição e habilidade traduz-se em linhas de extração múltiplas, de uma outra família de gestos, convocados para a manipulação de arames ou chapas finas de metal dos quais a artista se vale para fabricar suas maquetes, base de suas esculturas. De um lado a linha descrita na superfície de um papel ou tecido, um plano bidimensional retesado num chassis de madeira, definindo formas fechadas, sugestões de sementes, corpos e vórtices de energia, ou abertas como as bordas cambiantes de um território continuamente alagado; linhas que, em todos os casos, poderá flutuar, dividir ou submergir nos planos coloridos confeccionados em soluções distintas, da fatura homogênea e inconsútil à textura vaporosa, manchada e atmosférica. De outro lado, os gestos miúdos e destros, frutos da conversa das mãos com os materiais; um exercício executado na escala de objetos e que dos quais resultam essas esculturas com pouca massa, quase que só profundidade; que abraçam o ar através de torções, envergamentos e estiramentos sutis, dir-se-ia que inconclusos. Explorando a potencialidade do material através de formas claras e concisas, limpas ou beirando o emaranhamento, demonstrando a persistente plasticidade do espaço, sua infinita maleabilidade, a artista lança mão de matéria pouca, rondando o capilar, como maneira de sugerir que elas prosseguem pelo invisível.

Se o desenho nítido de suas pinturas, obtido pelo jogo entre formas e cores, é algo que se resolve à distância, pela via de uma gestalt clara e singularmente compacta de que a artista é uma mestra reconhecida e admirada, o avizinhamento progressivo do olhar revela justamente o contrário: uma misteriosa unidade entre a luz e a cor dissolvida numa gama irisada de subtons ou mesmo de tons contrastantes. Cada pintura é dotada de uma vibração interior, mais ou menos ostensiva, como seria com um teatro de sombras submerso na penumbra. Enquanto, por sua vez, cada escultura, mesmo as realizadas em planos delgados e achatados e vivamente coloridos, como a peça monumental de cor vermelha que hoje está na praia de Santos, são presenças nítidas, aparições luminosas em ambientes fechados e abertos, sempre a sugerir expansão.

Agnaldo Farias

Notas

1 – Em depoimento ao autor, perguntada como teria sido sua vida se tivesse permanecido no Japão, respondeu em tom peremptório: “Não teria sido artista, né!”

2 - Geraldo Galvão Ferraz, apud Paulo Herkenhoff, In: Tomie Ohtake – Catálogo da exposição retrospectiva, Instituto Tomie Ohtake, 2001, pg. 58.

3- Entrevista a Gilse Campos, O recado objetivo de uma pintura, Jornal do Brasil, 24 de agosto de 1969.

4 – Depoimento a Paulo Herkenhoff em 4 de julho de 2000, In: op. cit., pg. 20.

5- Mario Pedrosa – Entre a personalidade e o pintor, Jornal do Brasil, 21 de fevereiro de 1961.

6- op. cit. pg. 39